近年、注目を集めている「超薄型太陽光」について、ご存じでしょうか。従来の太陽光パネルとは一線を画す、その薄さや軽さから、これまで設置が難しかった場所への導入が期待されています。しかし、新しい技術だからこそ、実際の性能や導入に関する具体的な情報が少なく、疑問を抱えている方も多いかもしれません。

この記事では、超薄型太陽光とは何かという基本的な知識から、その評判、そしてスレート屋根への設置方法、さらには既存の設備を刷新するリパワリングの可能性に至るまで、読者が知りたい情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、超薄型太陽光の全体像を理解し、ご自身の状況に合わせて導入を検討するための具体的な判断材料を得られるはずです。

- 古い・弱い屋根でも大丈夫:従来の太陽光パネルの5分の1の軽さ。旧耐震の工場、スレート・折板屋根、ビニールハウスなど、これまで設置が難しかった工場や倉庫にも対応できます。

- 工事は短期間・低コストで:両面テープや接着剤で設置でき、大掛かりな工事は不要 。工期を大幅に短縮し、コストを抑えます。

- 災害にも強い安心の長期保証:雪・台風・塩害に強い設計です 。さらに最大25年の出力保証付きで、長く安心してご利用いただけます。

- 未来のコストを削減:自家消費で電気代を削減するだけでなく、2028年から導入が見込まれる炭素税への対策にもなります。

- 持続可能な運用:将来、発電効率が低下した際も、パネルを廃棄せず重ね貼りする「リパワリング」技術で性能を回復させることが可能です。

\試算だけでも歓迎、しつこい営業は一切なし /

▼動画でも解説しています!▼

注目される超薄型太陽光とは?

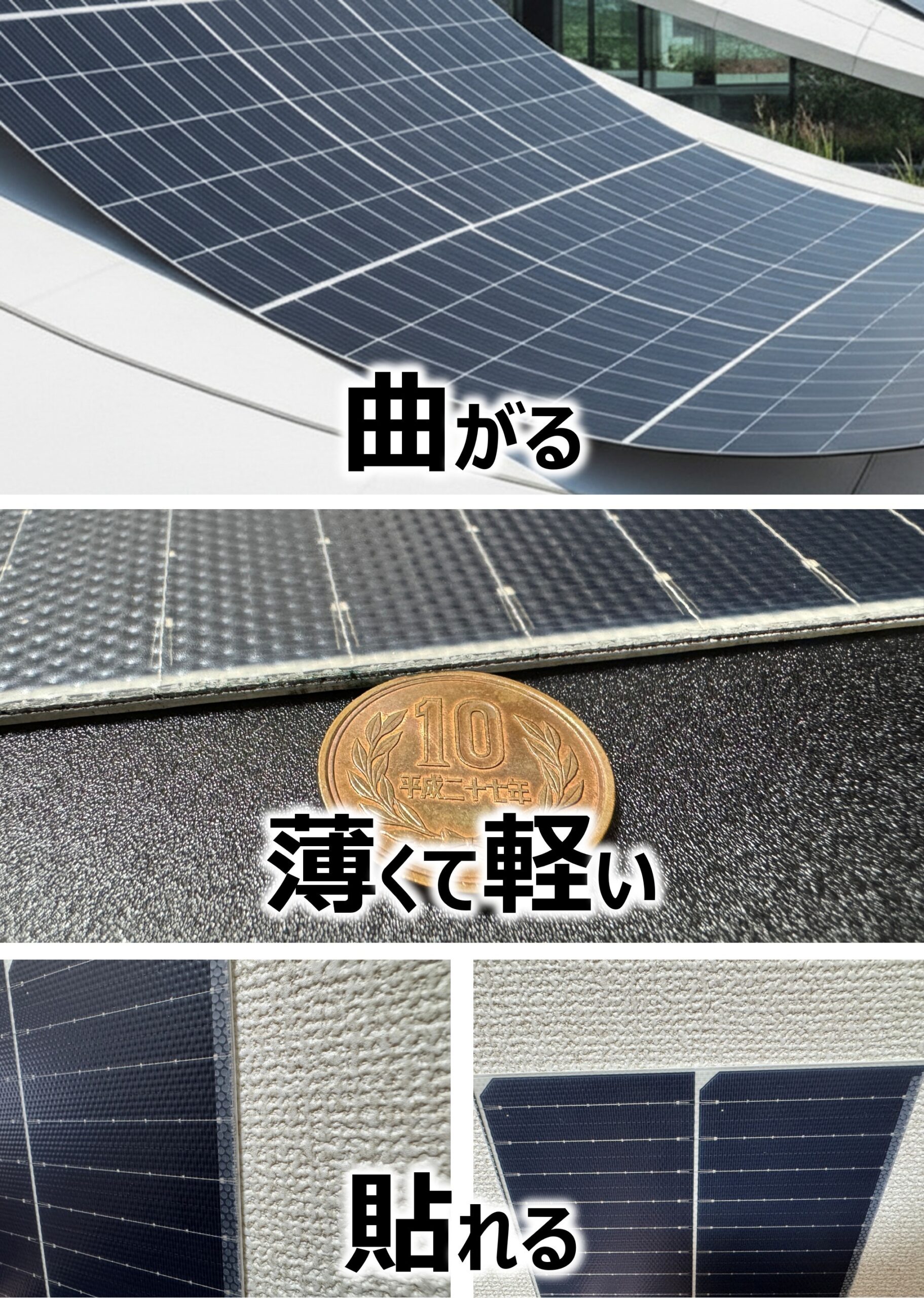

超薄型太陽光とは、その名の通り、薄くて軽量で、曲げることができる次世代の太陽光パネルを指します。従来のパネルがガラスを主材料とする硬質で重いものであったのに対し、フィルムのような柔軟な素材で作られている点が大きな特徴です。この特性により、新しい可能性を秘めた発電技術として、各方面から関心が寄せられています。

従来の太陽光パネルとの違い

従来の太陽光パネルと超薄型太陽光の最も大きな違いは、「重量」「厚さ」「柔軟性」の3点に集約されます。

一般的な結晶シリコン系のパネルは、ガラスやアルミフレームで構成されているため、一枚あたり十数キロの重量があり、厚さも数センチあります。そのため、設置には頑丈な架台が必須であり、建物の耐荷重によっては設置が困難なケースも少なくありませんでした。

一方、超薄型太陽光は厚さが数ミリ程度と極めて薄く、重量も従来のパネルの4分の1程度に抑えられています。この軽量性により、建物への構造的な負担を大幅に軽減できるのです。

| 項目 | 超薄型太陽光 | 従来のシリコン系太陽光 |

| 重量 | 非常に軽い(約1/4) | 重い |

| 厚さ | 薄い(数mm) | 厚い(数cm) |

| 柔軟性 | あり(曲面に設置可能) | なし(平面のみ) |

| 設置場所 | 制約が少ない | 耐荷重や形状の制約あり |

| 初期費用 | 割高な傾向 | 比較的安価 |

| 耐用年数 | 製品により異なる(短い場合も) | 20年以上が一般的 |

薄くて軽いことが最大の特徴

超薄型太陽光の最大の魅力は、その圧倒的な薄さと軽さにあります。この特徴は、単に扱いやすいというだけでなく、太陽光発電の設置場所に関する制約を大きく取り払うことにつながります。

例えば、築年数が経過した工場や倉庫、プレハブといった建物の屋根は、耐久性の問題から重いパネルの設置が敬遠されがちでした。しかし、軽量な超薄型太陽光であれば、このような建物にも設置できる可能性が広がります。建物への負担が少ないため、耐震性を損なうことなく自家発電設備を導入できる点は、地震の多い日本において非常に大きな利点と考えられます。

曲がるため設置場所を選ばない

クリアファイルのようにしなやかに曲がる柔軟性も、超薄型太陽光が持つ重要な特性です。従来の硬いパネルでは設置が不可能だった曲面の屋根、例えば体育館などで見られるR屋根(かまぼこ型)や、建物の壁面などにもフィットさせることが可能です。

また、農業用ビニールハウスのように、これまで荷重をかけることが考えられなかった構造物にも、アーチ状に固定するなどして設置する道が開けます。このように、設置場所の形状を選ばない柔軟性は、土地が限られた都市部や特殊な形状の建物において、再生可能エネルギーの導入を促進する上で大きな役割を果たすと期待されています。

超薄型太陽光の主なメリット

超薄型太陽光を導入することには、従来のパネルにはない多くのメリットが存在します。特に、「耐震性」「工期」「耐久性」の観点から、その利点を見ていきましょう。

- 建物の耐震性に配慮した軽量設計

- 短い工期で設置コストを削減可能

- 重塩害地域でも耐久性が高い

建物の耐震性に配慮した軽量設計

前述の通り、超薄型太陽光は非常に軽量です。屋根が重い建物は、地震の際に揺れが大きくなる傾向がありますが、屋根の上に設置する太陽光パネルを軽量なものにすることで、建物全体の重心を低く抑え、耐震性への影響を最小限に食い止めることができます。

重い屋根材から軽い屋根材への葺き替えが地震対策として有効であることと同様に、太陽光パネルの軽量化もまた、建物の安全性を高める上で有効な選択肢となります。災害時の非常用電源を確保しつつ、建物自体の安全性を損なわない点は、防災意識の高まりの中でますます評価されるでしょう。

短い工期で設置コストを削減可能

設置工事の手軽さも、超薄型太陽光の大きなメリットです。従来のパネル設置では、重量を支えるための頑丈な架台の設置が不可欠であり、そのための測量や組み立てに多くの時間と手間を要しました。工事期間は通常3週間程度かかることも珍しくありません。

これに対して、超薄型太陽光は両面テープや接着剤で直接屋根に貼り付ける工法が主流です。これにより、架台が不要になるケースが多く、設置プロセスが大幅に簡略化されます。結果として、工期は約1週間程度にまで短縮され、作業員の労力や人件費といった施工コストの削減にも繋がるのです。

重塩害地域でも耐久性が高い

海岸近くの地域では、潮風に含まれる塩分によって設備が錆びたり劣化したりする「塩害」が問題となります。太陽光パネルも例外ではなく、多くのメーカーは海岸から一定の距離内にある「重塩害地域」での使用に対して、保証の対象外とするか、特別な対策を求めるのが一般的でした。

しかし、提供されている情報によれば、超薄型太陽光の中には、海岸から50m以上離れていれば重塩害地域でも25年間の発電保証が付く製品も存在します。これは、表面の素材や構造が塩分に対して高い耐性を持つように設計されているためです。これまで太陽光発電の導入を諦めていた沿岸部の家庭や事業者にとって、これは大きな朗報と言えます。

デメリットと導入前の注意点

多くのメリットを持つ超薄型太陽光ですが、導入を検討する際には、いくつかのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。従来のパネルと比較しながら、客観的に課題点を把握していきましょう。

- 発電効率と耐用年数の課題

- 初期費用は割高になる傾向

発電効率と耐用年数の課題

超薄型太陽光の技術は日進月歩ですが、現時点ではいくつかの課題も残されています。一つは、製品によっては従来の単結晶シリコンパネルと比較して発電効率が若干低い場合がある点です。ただし、単結晶を採用している製品もあり、その場合は多結晶パネルより高い発電効率を持つこともあります。

もう一つの懸念は「耐用年数」です。シリコン系パネルが20年以上の長い寿命を誇るのに対し、特に次世代型として期待されるペロブスカイト太陽電池などは、開発途上であるため寿命が比較的短いと見られています。技術開発により改善が進んでいますが、長期的な視点での費用対効果を慎重に評価することが大切です。

初期費用は割高になる傾向

新しい技術であるため、現時点では超薄型太陽光のパネル自体の単価は、広く普及している従来のシリコン系パネルよりも高額になる傾向があります。1枚あたりの価格で比較すると、割高に感じられるかもしれません。

ただし、前述のように設置工事費を安く抑えられる可能性があります。架台が不要であったり、工期が短縮されたりすることで、トータルの導入コストで見ると、価格差が縮まるケースも考えられます。見積もりを取る際は、パネルの価格だけでなく、工事費を含めた総額で比較検討することが鍵となります。

気になる超薄型太陽光の評判

新しい製品を導入する際、多くの人が気にするのが実際の評判や信頼性です。超薄型太陽光はまだ市場に出て日が浅い製品も多いため、口コミは限定的ですが、その性能や将来性を示す客観的な情報は増えつつあります。

たとえば、日経BP社の「メガソーラービジネス」や「日経トップリーダー」といった専門誌で取り上げられている事実は、その技術がビジネスの世界で注目されている証左です。また、製品によっては、風速60m/秒の風圧にも耐えることが風洞試験によって確認されているものもあり、特殊な両面テープや接着剤による固定方法の信頼性も実証されています。

日本国内でも、これまで従来のパネルが設置できなかったクリニックの屋根に、重塩害地域対応の発電保証付きで設置された事例が報告されています。このような実績は、その信頼性を判断する上での一つの材料となるでしょう。

超薄型太陽光の設置方法

超薄型太陽光の設置方法は、その軽さと柔軟性を活かした多様な選択肢があるのが特徴です。設置場所の条件や種類によって最適な工法が選ばれます。

両面テープや接着剤での固定

最も特徴的な設置方法が、専用の両面テープや接着剤を使用した直接貼付です。これは、パネルが軽量であるからこそ可能な工法であり、屋根に穴を開ける必要がないため、雨漏りのリスクを大幅に低減できます。

特に、金属製の折板屋根など、ビス打ちによる固定が難しい屋根材に適しています。ただし、接着面の材質や状態によっては、特殊なネジで固定する場合もあるなど、状況に応じた判断が求められます。

超薄型太陽光はスレート屋根も可

一般住宅で広く使用されているスレート屋根にも、超薄型太陽光の設置は可能です。スレート屋根の場合、専用の架台(レーン)を介して設置する方法が取られることがあります。

これは、屋根材の凹凸を吸収し、安定した固定を実現するためのものです。従来の重いパネル用の大掛かりな架台とは異なり、軽量な専用部材を使用するため、屋根への負担は最小限に抑えられます。このように、屋根材の種類に応じて最適な設置方法が用意されている点も強みです。

ビニールハウスへの特殊な設置法

農業分野での活用も期待されており、ビニールハウスへの設置も可能です。ビニールハウスの場合、屋根面に直接接着するのではなく、アーチ状の骨組みにワイヤーなどを使って、接着しない形で固定する方法が推奨されています。

この方法であれば、ビニールの張り替え時にもパネルを簡単に取り外すことができ、メンテナンス性に優れています。荷重をかけられないビニールハウスの特性を考慮した、柔軟な発想の設置方法と言えるでしょう。

導入費用と利用できる補助金

超薄型太陽光の導入を具体的に考える上で、費用と補助金は重要な要素です。ここでは、費用の目安と活用できる支援制度について解説します。

設置容量ごとの費用相場

超薄型太陽光の設置費用は、パネルの種類や設置環境によって変動しますが、データベース情報によると一般的な目安は以下のようになっています。

| 設置容量(kW) | 設置費用の目安 | 主な設置対象例 |

| 1~3kW | 30~80万円 | 一般住宅の屋根(一部)やベランダ |

| 3~5kW | 80~150万円 | 戸建て住宅の屋根(全面) |

| 5~10kW | 150~300万円 | マンション共用部、中小企業の施設 |

| 10kW以上 | 300万円~ | 工場や倉庫の屋根 |

これはあくまで一例であり、実際の費用は施工業者からの見積もりで確認する必要があります。複数の業者から相見積もりを取り、内訳を比較検討することが賢明です。

国や自治体の補助金制度を確認

太陽光発電システムの導入に際しては、国や地方自治体が提供する補助金や助成金を活用できる場合があります。これらの制度は、再生可能エネルギーの普及を目的としており、超薄型太陽光も対象となる可能性が高いです。

国の補助金制度

国の制度は年度ごとに内容が変わるため、最新の情報を確認することが不可欠です。例えば、経済産業省が所管する自家消費型の太陽光発電設備への補助金や、環境省による地域の脱炭素化を支援する事業などが存在します。

地方自治体の補助金

お住まいの都道府県や市区町村が、独自の補助金制度を設けているケースも多くあります。補助額や申請条件は自治体によって様々ですので、必ず公式ウェブサイトで確認するか、担当窓口に問い合わせてみましょう。申請には期限が設けられていることがほとんどなので、早めの情報収集が鍵となります。

将来性と超薄型太陽光のリパワリング活用

超薄型太陽光は、現在だけでなく、未来のエネルギー事情を考える上でも重要な技術です。ここでは、関連技術の動向と、既存設備への応用について見ていきます。

次世代型「ペロブスカイト太陽電池」

現在、超薄型太陽光の分野で最も注目されている技術の一つが「ペロブスカイト太陽電池」です。これは日本人研究者によって開発された技術で、薄く、軽く、曲げられるという特徴を持ちながら、低コストで大量生産できる可能性があると期待されています。

まだ耐久性などの課題はありますが、研究開発は急速に進んでおり、政府も2025年の実用化を目指す考えを表明しています。この技術が普及すれば、建物の壁や窓、さらには衣服など、あらゆる場所で発電が可能になるかもしれません。

今回ご紹介している超薄型太陽光は、ペロブスカイト太陽電池とは異なります。

既存設備を活かすリパワリング

「リパワリング」とは、既存の太陽光発電所の設備を新しいものに更新し、発電能力を向上させることを指します。設置から年数が経過し、発電効率が低下した従来の太陽光パネルを、最新の超薄型太陽光に交換することも、リパワリングの一つの形です。

架台などの基礎部分を再利用しつつ、より軽量で高性能なパネルに交換することで、建物への負担を増やさずに発電量を増やすことが可能になります。これは、固定価格買取制度(FIT)の期間が終了した後の、太陽光発電所の新しい活用法としても注目されています。

超薄型太陽光でよくある質問

超薄型太陽光の発電効率は従来パネルと比べてどうですか?

単結晶シリコンを使用しており、発電効率は高いです。多結晶パネルよりも優れています。

超薄型太陽光の価格は高いですか?

1枚あたりの単価は高めですが、設置コスト削減や設置枚数によって総コストが抑えられる場合もあります。単結晶の素材もN型仕様のため、通常の単結晶よりも最大24%ほど高くなります。多結晶よりも高くなります。

超薄型太陽光の耐久性は?剥がれ落ちない?

専用の高強度接着剤を使用し、風洞試験で風速60m/秒に耐えることを確認済みです。両面テープには、20年間の暴露試験の耐えている実績があります。

まとめ|結局超薄型太陽光とは何か

この記事では、次世代の太陽光パネルとして注目される「超薄型太陽光」について、その特徴からメリット・デメリット、設置方法、将来性までを多角的に解説しました。

要するに、超薄型太陽光とは、従来のパネルが持つ「重い」「硬い」という常識を覆し、「軽い」「薄い」「曲がる」という特性によって、これまで太陽光発電が難しかった場所への設置を可能にする革新的な技術です。

- 軽量で建物への負担が少なく、耐震性を損ないにくい。

- 曲面や壁面など、多様な場所に設置できる。

- 架台が不要な場合が多く、工期が短く施工コストを抑えられる可能性がある。

- 重塩害地域に対応する製品もある。

- パネル単価が従来の製品より割高な傾向にある。

- 製品によっては、発電効率や耐用年数が従来のパネルに及ばない場合がある。

- 新しい技術であるため、長期的な実績がまだ少ない。

これらの点を踏まえた上で、ご自身の建物の条件や予算、そしてエネルギーに対する考え方と照らし合わせ、最適な選択をすることが大切です。興味を持たれた方は、まずは専門の施工業者に相談し、自宅や所有する建物に設置が可能かどうか、そしてどのくらいの費用がかかるのか、具体的な見積もりを取ることから始めてみてはいかがでしょうか。